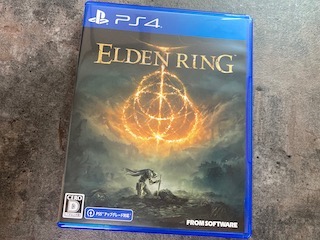

エルデンリングを購入して1ヶ月、まだまだ狭間の地を彷徨いながらこの世界観にハマってます。

発売は2月25日。ゲーム実況の皆さんがこぞってやり始めてきたのが流れてきて、チラチラ見ているうちに自分もやりたくなって買ったのが3月15日。(→そうだ王になろう)

あれから約1ヶ月が経過しました。

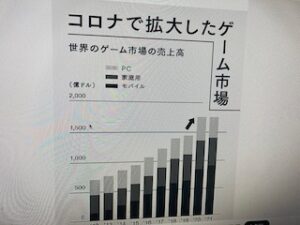

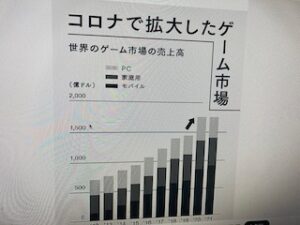

私が購入した時点で既に世界で1,200万本が売れてる大ヒット作ですが、今現在となるとどれぐらい売上が伸びているのか。外出習慣が減って、家時間が増えたことも関係あるのでしょう。

(私はコロナが流行る前からゲーマーです)

特に好き嫌いのないライトゲーマー層で(攻略サイト、普通に見ます)、フロムの死にゲーを6時間以上プレイするのは初めてなんで違っているかもしれませんが、自分の中ではブレスオブザワイルドに近いかも。(→今頃の初ゼルダ)

じっくり各地域を探索しながら割とのんびり進めてます。ただ一つ気になるのは、レベル80にもなってもまだまだ中盤ぐらいなこと。(今ケイリッドで残敵掃討中・・どんだけボリュームあるんですか・・?)

平日はなかなかプレイ時間が取れないので、GWあたりにまとまった時間が取れるのが今から楽しみです。

満開の桜を眺めながらふと考えました。

ソメイさんが娘にヨシノと名付ける可能性について。

(・・本当にどうしようもないことばかり考えています)

確かに掴みはバッチリですし、それこそ美しいピンク色が似合う女性に育てば興味深いのかもしれませんが、あまりにもふざけていると娘に怒られそうな気がします。

でも、自分もそれなりに攻めた名前を娘達にはつけてしまったような気も。。(笑いは取りにいってませんが、、、)

パラリと散った桜の花びらを拾い集めながら歩く次女を見遣りながらそんなことを思った穏やかな春の日。

さぁ新学期、新学年。

自宅と職場の要所をセブンに固められているので、やむを得ずのセブンイレブン派です。いや、やはりおにぎりやお弁当は業界の盟主であるセブンが一番と思っているから、別にいいのか。

そういえば、人生初バイト先はセブンだった気がします。大学一年の5月だったかな。殆ど同じ時期に家庭教師も始めました。

(初心に返る時はたまごサンドと塩むすび)

北海道の郊外のセブンイレブン。当時の時給が深夜でも800円。深夜12時から朝8時まで働いて6,000円でした。

家庭教師は時給1,500円でしたが2時間までしか入れられないのでセブンの方が身入りは2倍。週1〜2回のセブンと、週1回の家庭教師で月に5万円ぐらいのお小遣い収入。高校生の頃は月のお小遣いが5千円でしたので、大学生になって急に使えるお金が増えて、俄にお金持ちになった気分でした。

結局2年ほどやって他のバイトに切り替えることを決めて辞めました。コンビニで働いていた10代最後の自分が懐かしい。今だったら、ここは道産子らしくセブンじゃなくセコマ(セイコーマート)で働くべきでしょ!とか言いそうですね。

最近やや更新の頻度が落ちていましたが、週末は出来るだけ台所に立つようにしています。あ、アラフォーだなんて年齢詐称しておりました、アラフィフですね→アラフィフの男メシに修正。

週末ランチはパスタと炒飯を基本の型としています。最近はパスタが多いかな。(炒飯はまだコツが掴めていない気がします)

まだ未掲載だったのは・・

牡蠣ボナーラ(カルボナーラ&牡蠣の組み合わせ)とか・・

たらことしめじのオイルスパなど。

振り返ればクリーム系やトマト系が多かったので、これからはもう少しオイル系で娘達のストライクゾーンにビシッとはまるレパートリーを模索したいと思います。

自分の中でお手本にしているパスタは、贔屓にしているランダンのNオーナーが繰り出す裏メニュー。

・・これがめちゃ美味い。プロとの差を歴然と感じながらも我が家の台所で週末に精進あるのみです。

パスタの良さげなところは、海外生活での自炊でも再現性が高いこと。当たり前か。。

シリーズ化してお送りしているコト消費検証編。

◇キャンプ編→家族で1泊キャンプするのにいくら

◇帰省編→家族で2泊帰省するのにいくら

今回は妻子引き連れての2泊の週末旅行、ただし東京都内。

まずは交通費から。

■ 飛行機代・・ANA特典マイレージ利用(キャンペーンでお得)

■ 電車代 5,000円(自宅〜空港)

■ レンタカー&タクシー 9,000円(島内での観光用)

マイレージが使える間はボーナス期間。もう少し残ってます。続いては旅行の醍醐味でもある飲食編。

■ コンビニ(1日目昼) 3,000円

■ 居酒屋(1日目夜) 18,000円

■ ランチ(2日目昼) 6,000円

■ 居酒屋(2日目夜) 13,000円

我が家の消費の中心が食なのは旅先でも変わらず。

宿は南国リゾート風なこちら。あとはお土産・・・

■ ホテル2泊 62,000円(朝食ブッフェ付)

■ お土産代 10,000円

大体こんな感じで締めてみると・・12万6千円。

飛行機代を除けば、過去のコト消費のベンチマークは1泊5万円あたりかも・・という仮説でしたので当たらずとも遠からず。今回はホテルを少し贅沢しすぎましたので足が出ました。

(素敵な眺めを堪能させて頂きました)

次回の家族小旅行はどこに行こう。まずは5月の週末キャンプがあるので6月か7月か・・。いずれにせよ家族の思い出が増えることはプライスレスです。

よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2026年〜中国在住。