独習習慣のモチべ仕掛けとして、見える化のアプリ導入を試みてみようかと思う、2025年1月。

10年弱ほど前、米国駐在中にやや無謀にも米国公認会計士(US CPA)に挑戦してみたのですが、やはり片手間では難しいことを確認したことがありました。今思い返すと当たり前の結果なんですが。(→US CPAにトライ プロジェクト終了)

その際、学習時間のトラックに使っていたStudyplusというアプリを再活用して、日々の独習、それこそ日経電子版を毎朝読む習慣含め、時間単位で捕捉してみてはどうかと思いました。

時間をKPIとして捕捉することにより、投下する時間量やジャンルに偏りがないかなど、自身のPDCAが周り出すことを期待して。

早速、年末年始から運用をスタートして半月あまり。まだ手探りですが、やはり、記録が残るのは励みの一環となり、サボりの抑止にもなるかな〜という気がしております。

現在、Studyplusにて記録したのは以下の項目。

◉日本経済新聞(電子版)

◉NewsPicks

◉6 Minute English (BBC Learning)

◉LinkedIn Learning

◉Wikipedia

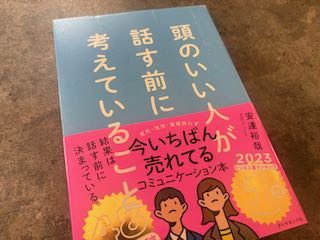

ラストのWikipediaはまだ運用を模索中です。気になった歴史や地理を Wikiを手繰って確認する習慣(趣味)があるのですが、こうした緩い学びアクションも独習の一部とするのであれば、知識獲得を目的とした読書時間も一緒に捕捉してしまおうか?とか。

そうすると、読書(冊数ベース)として、これまで数えていなかった雑誌媒体からの学びを、投下時間の観点で捕捉できるのも楽しい点かもしれません。

読書は、読書メーターに残す読んだ本(冊数)を補足する仕組みとして導入して5年目となりましたが、ここ3年ほど、顕著に冊数が減っております。(動画や雑誌からのインプットも楽しむように行動が変化しているので)

その分、総独習時間が実は維持できていれば良いかと思っていましたが、実態が見えていなかったのも見える化開始の理由。

・・独習+読書に充てる時間は、ゲーム時間の2倍を確保したいと思います。(セルフマネジメントのため)