小学生の娘達がチャレンジタッチ継続を希望したので、翌年度の契約を更改。正確には、モノで釣る作戦に見事にはまっただけ。(→チャレンジタッチ姉妹)

何日までにカラーを選ぼう!・・と言う定番キャンペーンですが、よく読めば翌年度の契約継続を行なって・・という前文が隠れてます。タダで何かもらえるはずが無いですからね。

長女がコロナ禍の中で小学3年生からスタート、次女は姉の様子をみながら2年生からスタート。少しは独学習慣を作るペースメーカーになっているでしょうか。学校の宿題だけだと少ないので。

宿題の量については、教室の生徒の1/3から、ヘタすると半数近くが塾に通っていることを先生方が考慮しているのでは?と思います。私立の中学受験を目指す生徒が多いのは東京都内マジック。

受講料も学年が進むたびに毎年少しずつ上がる設定で、来年度は二人分で約13万円。娘達にかける教育費はこのチャレンジタッチ以外は英語のオンラインレッスンぐらい。(そちらは二人で16万円ぐらい)

家計への教育費負担はまだまだ少な目です。そんな意味でも、独学のススメはアリかも。

小学校入学以来の1年と数ヶ月、繰り返し、姉がやっているチャレンジタッチからのスヌーズ勧誘を受けてきた次女さん。(→チャレンジタッチ勧誘のスヌーズ機能が凄い)

本人が自ら「始めたい」と言った時がスタートだろうと思っておりましたので静観してきましたが、二桁のひっ算に少しつまづいたりする中で、「やってみようかな・・」と言ってきたので、パパ、ワンクリックでオーダー。

受講費は、2年生が月額3,180円、5年生が月額5,420円。しめて年間10万円ちょい。これ以外には英語をオンラインで学んでいるぐらいなので、お金をかけていないと言えば、かけてはいません。

育ってきた時代も地域も周辺環境も違いますが、本人が自ら望んだ時に後押しが出来ればと思います。自分は中学3年の時に行かせてもらった塾以外はお金はかけさせなかったような気がします。

そう考えると、かなり昔からの独学派。回り道も多かった気が。

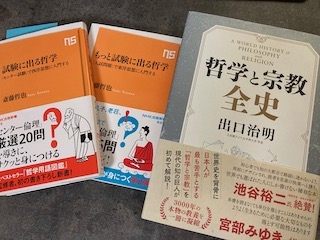

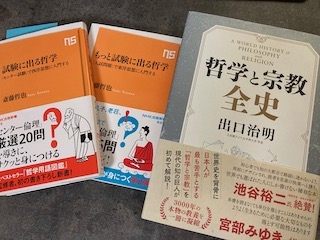

抽象化する力をもう一段高めたいという内的ニーズあり、急がば回れ・・で哲学という分野を少しかじってみるべく、独学でパトロールを開始です。

足元の積読の山を崩すと案の定、手が出せていない初級本を発掘出来ました。せっかくなんで、ここから始めてみます。

(気になっても手が出せていなかったのが見え隠れ)

ビジネスパーソンにも教養が必要・・と言われて久しいですが、歴史や地理、文学と密接に関連ありつつも、少し敷居が高い気がするのが哲学。哲学というのも昔は神学だったのでしょうから、宗教の基礎知識も併せて必須。

最近、会食時に歴史や宗教へのもう一段の理解がないと楽しめないと感じる機会があり、ぼんやりと流してきた部分をもう少しおさらいしてみたいとも感じました。

もう2年もすれば50歳、答えのない問いに向き合う知的体力も養いたいとも思いますし、マインドセットである自身のOSも併せてアップデートしたい気持ちも。

(センター試験では日本史を選択しました)

単なる知識に留まらない、思考へもう一歩。

お釈迦ポンな経済学部卒です。

失敗小僧というYoutuberさんがいます。

世の時事ネタなどをお題として、ご自身の考察や経験をただひたすら喋り倒すという稀有な表現を追求されている方なのですが、この方が独自に運用するお言葉の一つが、お釈迦ポン。

基本はネガティブな表現に使われます、お釈迦ポン。個人的に響きが気に入っていますが、まだ実生活では口に出して使ったことはありません。

そんな方が、大学の学部選びの回でかなり鋭い意見を発信されており、ハッ!としました。

■ 経済学部と文学部は趣味の世界でお釈迦ポン

経済学部はヲタの世界であって、事業経営に興味があったりするなら経営学部か商学部に行くべし。そもそも文系の中でその後の就職に役に立つという視点であれば、法学部法律学科、これ一択で良い、、と。(・・なんか分かる。。)

その視点は学部や学科を選択する時点ではなかったなぁ、、と。

私、経済学部ですが、ギリ、経営学科だったので、厳密に言えば、半分お釈迦ポンでしょうか。必死で経済方向じゃなくて、経営方向に泳いでいかないと。。

だから・・という訳じゃないですが、積読本にあった過去100年余りの経営戦略全史を真剣に精読。本来は経営学を学んだ生徒なら、この本に出てくる72冊は全部読めていないと、、です。(実際は半分ぐらいしか読めてない・・恥ずかしい)

脱・お釈迦ポン。

(なお、失敗小僧さんをお薦め動画とするかについては、品の嗜好の中で絶妙に微妙なレベルでもあり、今のところ、お薦めしない予定です、怖いもの見たさでたまに見ちゃうのですが。。)

週末、ずいぶんと昔、それこそ社会人なりたての頃に仕事でお世話になった方を訪ね、先輩と共に久しぶりの訪問。

電車を乗り継いで約1時間半、最後に乗ったのが東武線。

懐かしい車両のカラーリングにソファーの色合い。

中学2年から高校3年までの5年間、埼玉に住んでいた頃は東武線沿線の住民でした。高校は自転車通学でしたので東武線に平日お世話になっていた訳ではないですが、週末に都心に向かう際には毎回乗っていたので何とも懐かしい。

たまたま最寄り駅では共通テストのために会場に向かう受験生達の姿を沢山見かけたので、思わず自分の高校時代まで朧げな記憶を遡ったり。(自分はどこの会場で当時のセンター試験を受けたのか・・思い出せず)

覚えているのは本番、5教科800点満点で8割の640点しか取れなかったこと。足切りにはかかりませんでしたが、それまでの模試の成績から考えれば完全に失敗でした。(8割5分から9割をセンター試験で取る、先行逃げ切り作戦だったので、、)

結局、前期の二次試験でも数学が振るわず、まさかの不合格。なんとか後期の試験で滑り込んで現役合格は出来たものの、大学受験自体はやや苦い思い出です。そんな受験の思い出が一気にフラッシュバックしてきた週末。

頑張れ、受験生。

よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2024年〜ロンドン在。