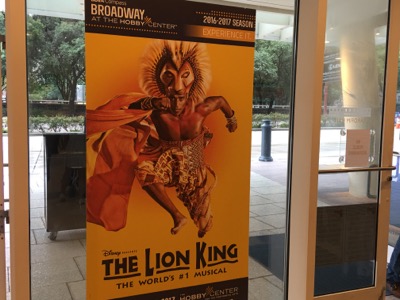

先週末はヒューストンにて久しぶりのミュージカル鑑賞。おひとりさま観劇部活動もほそぼそと継続です。

(何かの全米ツアーがいつもかかってます)

ブロードウェイではその人気のためか安売り当日券の店には回ってこないライオンキング。常設劇場のチケットオフィスで売れ残りを少数売り出すことがあるのではないかと思いますが、過去何度かトライしたものの全敗。今回は予めちゃんと予約し定価で観てまいりました。

気のせいか、いつも以上に黒人の富裕層の方が多い気がします。本当に単なる気のせいかもしれませんが。

定価で買った・・と胸をはったのは、B列5席。ステージから2列目という好位置にも関わらず、前の端すぎて、柱による視界制限があるということでディスカウント扱い。全く気になら無いどころか、ラフィキの息遣いが聞こえてきそうな距離感に大興奮。

本日のシンバ役はツアーメインのDashaun Youngではなく、控えのAaron Nelson。アンサンブルを勤めながら、こうして代役の機会があればシンバ役も演れるというのは凄いですね。アンサンブルの中でも普通に役を変われる実力があるメンバーがいるということ。

PLAYBILLのWHO’S WHOを眺めていると、Understudyという形でシンバのみならず、ナラやラフィキなど、何人ものアンサンブルメンバーが役付きのバックアップに回れるよう配置されているのが分かります。長期間で移動も伴う全米ツアーだからこその代役管理なのでしょう。

Aaron Nelson、顔も爽やかでしたが凄い胸筋。見渡すとライオンキングという演目だけに黒人率がめちゃめちゃ高く、皆さん良いカラダ、そして良い笑顔。そしてムファサ役のGerald Ramsey、サモア出身ハワイ育ちだそうですが、ホントいい声でした。(→こんな記事もありました)

毎回、まずは無心で楽しみ、帰宅後にパフォーマンスを思い出しながらWHO’S WHOで皆様の略歴などを順番に読みふけり、さらにはGoogle検索でそれぞれの演者の画像や動画、関連記事などを眺めて楽しみ、ブログに最後はメモ。(但しPLAYBILLは保存せずにポイ)

完全に観劇行動もオタク化しつつありますが、これも部活動と思えば・・やむなし!? 単身期間最後の週末となるこの週末はNYで迎えるので、おひとりさま観劇部活動@ブロードウェイとなる予定。楽しみです。