2025年1月、まだまだ年明けだろうと思いまして、自身の生き方の願望であり棺桶に入るまでのTO DOリストでもある、バケットリスト〜俺のバケツを見返して、一部を更新。

全部で100項目あるのですが、概念、健康、趣味、教養、社会・仕事、経済・モノ・カネ、家族の7つの領域で、好き勝手に自分の夢や希望を書いてます。

冒頭の「概念」にある10個をサンプルとして取り出すとこんな感じです。(あくまで個人の勝手な思いです) 夢や希望に対し、補足や現場への自分ツッコミを入れたりもしています。(誰が読む前提?)

| No. |

ジャンル |

夢 |

補足説明 |

| 1 |

概念 |

人生の達人となる(自分の人生を、主体的に生きる) |

ウェルビーイングの継続的実現 |

| 2 |

概念 |

なぜ生きるのか?ではなく、どう生きるのかに意識を向ける |

ゴールだけではなく、プロセスも大事に |

| 3 |

概念 |

日々を丁寧に生きる |

|

| 4 |

概念 |

自らを律する(コントロールする) |

練習量と自己管理(JYP) |

| 5 |

概念 |

キライなことで死なない |

コントロールできないことは手放す(離れる)から改題 |

| 6 |

概念 |

中庸 |

|

| 7 |

概念 |

Do. Or do not. There is no try. |

ブログ題名であり人生のテーマ |

| 8 |

概念 |

自分の箱から出て、生きる |

|

| 9 |

概念 |

Boys be ambitious like this old man. |

北海道大学、クラーク博士 |

| 10 |

概念 |

Happiness is a choice. |

幸せであると決める |

人生の秋、50歳に突入しますと、仕事なんかでは、これは当初の夢は達成は出来なそうだなぁ・・なんてものが幾つも出てきますが、答え合わせはまだ後ほどに。自分の人生を主体的に生きることと、思い通りに生きること、は少々違いますし。

今回「まだまだ」と自分で補足コメントした事項には意識を向けていきたいと思います。本当にそれを実現したいのかも含め。

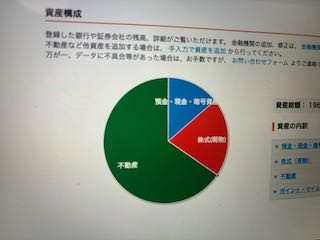

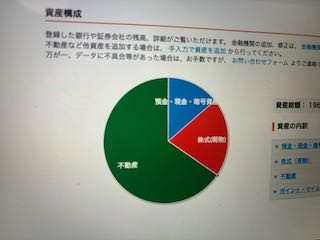

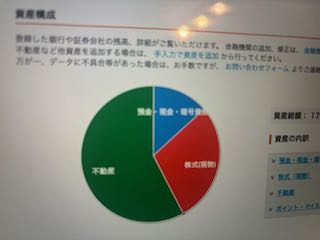

資産ポートフォリオの定点観測。

(前回観測は英国赴任前の→2024年3月)

英国赴任後、海外への引越しを連絡した金融機関のうち、三井住友銀行と大和証券については海外からネット口座が使えなくなったり、マネーフォワードとは連携しなくなったため、どうしたものか・・と思っていたのですが、シンプルに登録削除して、資産推移については手入力での更新とすることを決めました。

もともと不動産については時価で査定を頂くタイミングで手入力更新しておりましたので(→今回も手入力で更新)、やむなしの覚悟。

金融資産と不動産の割合を10年後あたりに1:1の比率でピークとし、その後取り崩しの促進によりピークアウトさせることが自分の資産ポートフォリオ運用の方向性です。

不動産は新規の買い増し計画はないので、金融資産の成長が亀の歩みでもそのうち何とかなるでしょうか。教育費支出が大きくなると、金融資産の成長は仕込み済みの個別株の上昇頼みかも。

次回の定点観測は、半年か一年後ぐらいに。(少しずつでも成長できますように!)

久しぶりのコト消費検証、今回は国内旅行の沖縄編。

これまでの検証ですと、大体は4人家族(大人2人、小学生2人)で出かけると1泊あたり5〜8万円でしたが今回は春休みのハイシーズン、そしてインバウンド客が集まる沖縄だけにどうなるか。

■ 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ三泊(朝食付)240,000円

■ 交通費(主にタクシー代、レンタカー代) 25,000円

羽田〜沖縄のフライトはANAマイルでGOさせて頂きました。

毎晩、糸満市内まで繰り出して?沖縄居酒屋に。

■ 旅行中の飲食代(含むお酒) 50,000円

■ アクティビティ 20,000円

■ お土産代 15,000円

だいぶザックリ計算ですが(仕事じゃないので)、〆ると大体35万円となりました。3泊4日だったので1泊換算で12万円近くに。今回はホテルと朝食ブッフェで贅沢したのでやむなしです。毎朝あれこれ選ぶのがサイコーに楽しかったです。

妻や娘の友人達にも再会できましたし、私もいつもと違う場所からリモートワーク&ワーケーションが出来てしっかりデトックス出来ました。いつものようにコト消費はプライスレスな正義。

さぁ、また楽しく遊ぶために、しっかり働こう。

<バックナンバー>

◇キャンプ2021編→家族で1泊キャンプするのにいくら

◇帰省編→家族で2泊帰省するのにいくら

◇国内旅行(八丈島編)→家族で2泊旅行するのにいくら

◇キャンプ2022編→家族で1泊キャンプ&合同BP

◇国内旅行(鬼怒川温泉)→家族で2泊旅行するのにいくら

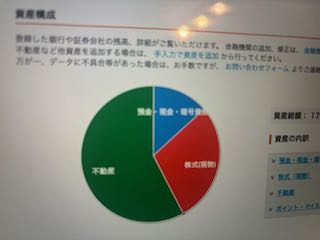

資産ポートフォリオの定点観測。(前回観測は→2023年5月)

前回から色々と金融資産の方では整理整頓的な動きを取っており、投資信託は一旦全て売却して個別株に振り替えた結果、足元で不動産と個別株が2:1の比率となりました。

あと10年後ぐらい先を目処に、不動産と、現金・個別株・投資信託を合わせた金融資産が、1:1となるよう整えていく計画です。

ポートフォリオは整えながらも、並行して徐々に資産取り崩しを開始。今から50年ぐらいかけてゼロに向けていこうとしているのは→ゼロで死ね〜DIE WITH ZEROの影響。

これから10年ちょいぐらいは、教育費が徐々に大きな支出項目となってくるので、これをどうやって賄っていくかが家計運営の鍵となりそう。支出が収入を上回ると、資産は成長しませんし。

中年の習い事で人前に出るために50万円ほど、いや、出来れば100万円ほど工面する必要が。(→そろそろお金を工面)

こんな時に思い返すのが、ゼロで死ね、の考え方。(→ゼロで死ね)なかでも、以下の点は現在の状況にどんぴしゃり。

■ 今しか出来ないことに投資する

■ やりたいことの賞味期限を意識する

■ 45〜60歳に資産を取り崩し始める

いくらこの先もそこそこ長く楽しめるかもしれない趣味の社交ダンスといっても、どこで足腰が弱ってくるかは分かりません。良い先生に出会えないこともあり得ますし、このレベルで踊って楽しめる賞味期限は、割と今かも。

・・ということで、イメージ的には、80歳になった自分に一言断りをいれて、その頃になっても使いきれずに残っているであろう1,000万円のうちの、100万円ほど前借りすることに。

借用書は書きませんが、覚えとこ。(ブログにメモ)

よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2026年〜中国在住。