2月に対照的な2冊の企業本を読んで色々感じるものがありました。どちらも楠木先生の書評本から気になって購入したもの。

創業140年の名門企業である東芝。

1997年創業のスタートアップであるNetflix。

読書メーターに残した読後の感想はそれぞれ以下。

>>

■ テヘランからきた男 西田厚聰と東芝崩壊

名門企業東芝の異色のスター経営者として一時は名声を欲しいままにしていたものの、その後は同社の失墜〜経営破綻に至った主犯としてその評価も地に落ちた西田元社長を描いた作品。人と組織が暴走していく様は大変恐ろしく、権力争いに派閥抗争、嫉妬に恨みつらみと島耕作以上に何でもあり。チャレンジを強いられた従業員の皆様の気持ちを想像すると胸が痛い。なぜ、輝き続けられなかったのか。

■ Netflix コンテンツ帝国の野望

Netflixの1997年の創業から2012年頃までの成長を描いた話。米国では圧倒的な大企業であったレンタル大手のブロックバスターをついには廃業に追い込む物語にドキドキ。脱サラしたプロを集めたスタートアップは、さすが起業家精神に溢れる風土ならではです。オリジナルコンテンツを揃え世界市場に進出していく2012年以降を描いた続編が出れば是非読みたい。

>>

両社のサイズは大違いですが、カリスマ的なリーダーが経営の舵を握ったところは一緒、そして結果は対照的なものに。舞台も日本と米国、関係ないようでいて東芝崩壊のきっかけは米国企業WHの買収という経営判断から・・とリンクしてきます。

共通するのは、やはり内にも外にもヒトがいて、様々な思いや感情がぶつかり合う中で成功も失敗も結果として生み出されてくるのだな・・という当たり前の事実。そこは時代や舞台が異なっても同じ。

リーダーは大事・・と言うのは簡単ながら、求められるものがその時の事業環境や目指すものにより違い、考えさせられます。

そんな我が家のテレビはTOSHIBA、NetflixではなくAmazonPrimeとDisney+に加入しています、皮肉にも。。

(→新生活セットアップ〜テレビはどれを)

人生のバケットリスト、自称:俺のバケツの上から3つ目。最初の10個は自分が大事にしたい概念的なものを並べています。

■ 3. 日々を丁寧に生きる

丁寧が3つ目に出てくるあたりが割と自分の小さいところ・・というか、豪快なんて表現から無縁なところで生きている自分らしい気がします。(カラダは割と大き目ですが・・・)

(花屋とか・・・実は好きです)

忙しいとか、バタバタしてる、という言葉が嫌いです。そういう時は・・やることは沢山ある・・とか苦し紛れに言ってます。

毎日を大切に生きる、日々を心地よく過ごす、上機嫌でいる、そんな当たり前のことを落ち着いて追いかけたいと最近あらためて思います。お前が言うか!?とか言われるかもしれませんが。

日々を丁寧に生きるには心と時間にゆとりが必要。スマホは便利だけど出来るだけ遠ざけるべき・・とスマホ脳を読んで以来感じており、iPhoneは使う時以外は少し離して置くようになりました。通知もあらかたオフにしましたし。なかなか快適です。

俺のバケツをこうして一つ一つひっくり返し丁寧に確認していくのも面白いですね。過去に引用や紹介しているものも、その時々で感じている角度やポイントが違うかもしれませんし。(最初の10個は以前にまとめて紹介してました→人生ハードモードにならないために〜俺のバケツ整理)

先日お金周りのリテラシーをあげたいと思いリベ大入学、これまで以上に過去動画やブログ記事を参考に学ばせてもらってます。

そんな中で不動産投資については色々なやり方があるが、区分投資(マンション)で成功した人は殆どいなく、特にワンルーム投資に手を出した99.9%の人は失敗している(殆ど詐欺)。よって全く推奨はできない・・と強く警鐘されております。

そのため・・自分が区分投資をしている・・とは、リベ大コミュニティの方の前ではとても口に出せないよね・・と思っています。(まだ一言も発してません)

確かに投資用の不動産価格が高騰する中、甘い言葉で新築や割高な中古ワンルームを売りつけるカモを探している不動産営業マン達が世に溢れていること、昨年からの活動再開で嫌というほど身に染みており、安易に中古ワンルームマンション投資に魅力があるような発信をすべきではない、、とあらためて考えています。

自分自身、都内の中古ワンルーム3戸に取り組んでみて、簡単に利益(安定的なキャッシュフロー)が取れる構造にはなっていないことを体感中ですし。

ということで、今は隠れキリシタンならぬ、隠れ区分投資家。

自分なりに、ここをもっとうまくやれば、あるいはこの時期を乗り切ることが本当に出来れば・・面白くなる・・という仮説を持っていますが、今は小さく静かに継続しています。

■ ワンルーム3戸(物件時価4,500万円)

■ ローン残債 3,400万円

・・・これまでの投資結果の自己診断も改めてやってみます。

先日、ブログで5年かけて1,000円ほど稼いだ話を書きました。(→ブログで5年かけて1,366円稼いだ話)

その際、次の1,000円を今後はどのぐらい短期間で稼げるのかやってみようと思い立ちました(これまでのペースですと、あと5年かかります)。

新しい一手として、これまで試していなかったGoogle先生の広告を試してみることに。早速、無数にネット上にあるガイダンスに従いGoogleへ申し込み。1日半ぐらいで直ぐにお返事が。

(ご丁寧に・・ありがとうございます)

これまで自分のブログをお金に換金していく考えはあまりありませんでしたが(むしろ趣味としてお金をかける対象でした)、ブログという娯楽がどうお金に結びつくのかをここらで体感してみたいとも思いました。

まずは現時点で発生しているサーバーやドメインの使用料を賄えるぐらい・・というのを目標に。(年間で2万円ほどです)まずはこれまで使っていたAmazonアフィリエイトに加え、広告を表示するGoogleアドセンスを導入して様子を見てみます。

お勧めし難い商品やサービスのためにブログ記事を書く気はおきないので、出来れば広告だけで年間2万円に達すれば良いのですが・・そのために必要なPVはいかほどなのでしょう。(これから勉強していきます)

ads.txtファイルを追加するために久しぶりにXserverのページを開いたので、ついでにhttpサイトからhttpsサイトへのリダイレクト設定や、phpバージョンの更新もやってみたら簡単に出来ました。(ネット上のアドバイスに従っただけですけど)

もう少しWordPressにも詳しくなる・・というのも課題です。

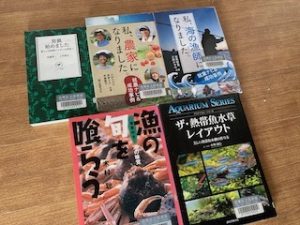

区立図書館で初めて本を借りてみました。

米国暮らしの時は日本人会が運営する図書館のヘビーユーザーでしたけど、日本で図書館を利用するのは本当に久しぶり。上京したての20数年前、当時住んでいた世田谷区の図書館を何度か利用したことがあるくらい。社会人になってからは本は借りるよりも買う派。

鮮度が大事で自分で書き込みを入れたいようなビジネス書は今後も本屋で購入して気ままに扱いたいと思いますが、ちょっと興味本位で調べてみたいジャンルの本、古めの本などは図書館で今後借りる手もあるなぁ、、と。(古本屋に売るのも新刊が有利)

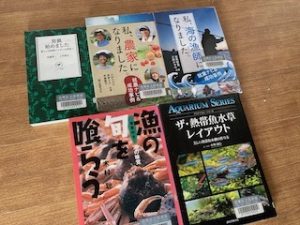

(先日「山奥ニート」を読んで、山や海での漁師生活や農業に興味が出てきて借りた本達、右下はメダカの学校の保全活動に)

机の下の未読本の山もいまだに50冊超えでタワマン状態なので、これを低層住宅ぐらいに減らしつつ、図書館で借りる本を織り交ぜることで、読書習慣の満足度や質は下げずに自然に本代も軽く下げることが出来ればと思います。

2020年の家計簿によると娯楽含めた書籍や漫画代は約30万円。300冊ぐらい買っていたと思うので平均購入単価は1,000円。ビジネス書とハードカバーの小説を躊躇なく買っていくとこんなものでしょうか。(漫画も大人買いします、鬼滅の刃全巻とか)

2021年も1〜2月で既に6万円。図書館の力も借りて少し勢いを抑え、小さな支出の最適化事例の一つに出来ればと思います。年間24万円ぐらいに抑えられると良いな。

読書の自己投資の側面は評価しつつ、出費は青天井とはせずで。

よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2026年〜中国在住。