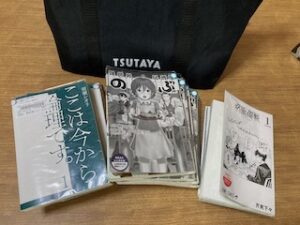

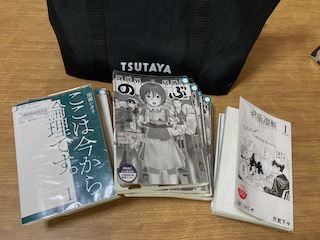

かれこれ1年半ほど遠ざかっていたTSUTAYA通いを、コミックレンタル目的で再解禁することに。

最寄店舗が閉店となって以来ご無沙汰していたTSUTAYAですが、コロナのステイホーム期間中に我が家では漫画熱が少しずつ再燃(→シルバースプーンからのハガレン)。

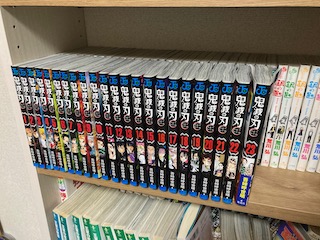

流行りに流されて鬼滅の刃を揃えたり、懐かしのMasterキートン愛蔵版を買ったりするうちに、あっという間に漫画専用として買った本棚も一杯になってしまったので、ここからは入れ替え戦をしながら基本はレンタル利用だな・・と。

旧作10冊を1週間借りて770円ポッキリですので、年間でも僅か3万円ほどの出費(年間400冊を想定)。娯楽としては割とコスパも優秀な方ではないかと・・(違いますかね)。

自宅から2キロほど離れたTSUTAYAまで、週末の散歩を兼ねてコミックをレンタルする習慣。インドアなのかアウトドアなのか分からないハイブリッドな新習慣。

<読み始めたリスト>

呪術廻戦

ゴールデンカムイ

異世界居酒屋のぶ

ここは今から倫理です

終末のワルキューレ

■ レンタル累積 30冊(2021年)

映画えんとつ町のプペルが12月25日に公開されたので、早速翌日に家族で鑑賞してきました。キングコングの西野亮廣さんが制作総指揮・脚本・原作を行なった作品。

六本木ヒルズの正面入り口にある360度の円形広告ディスプレイを妻が観たいと希望して遠征。これ、西野さんを応援する仲間がクラウドファンディングも駆使してプレゼントしたそうです。外側も内側もプペル一色です。凄いこと考えますね。。

そう言われると、我が家も映画の前売り券を西野さん本人と記念撮影する権利と共に購入しましたし、様々なマーケティングの仕掛けや工夫にしっかり乗りながら公開を楽しみにしてきました。

(1ヶ月ほど前に、プペルに扮する西野さんと五反田のキャンディーで記念撮影、娘達のプペルの絵を褒めて頂きました)

肝心の映画そのものですが、気の利いた脚本、美しい映像、心地よい音楽、豪華な声優陣・・とあちこち贅沢な出来栄えで、上質なエンターテイメントでした。うちの娘達が最後まで集中を切らさず楽しめる作品はそうありませんので大したもの。

ヒルズ内では併せて光る絵本展が開催されており、えんとつ町のコーヒーをイメージしたプレゼントが配られるなど、映画の公開に併せて西野さんのオンラインサロンのメンバーの皆さんが活発に活動されている様子を感じました。

鬼滅の刃も良いですし、こうした形での日本発のエンターテイメントがどんどん出て来て活気を与えてくれるのは喜ばしい限り。応援していきたいと思います。

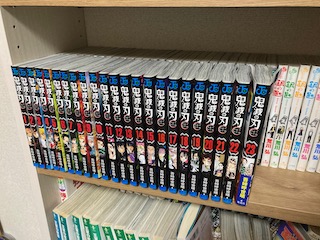

今回の北海道遠征での裏ミッションが、鬼滅の刃の漫画を買い集めることでした。手元には1〜6巻、10〜14巻、20〜23巻があって歯抜け状態が続いていたので。(読んだのは勿論6巻まで)

競争相手が多そうな首都圏を離れ、ある意味田舎の本屋まで行けばまだ残っているのでは?と考えチラチラパトロールしていたのですが、どんぴしゃり、新千歳空港内のアクセスの悪い方の本屋に残っていました。

(大喜びで長女に報告メール、勢い余って20巻はダブってしまいました。。)

じっくり噛みしめるように最終23巻までを読了し、ネタバレ攻撃の脅威に怯えることのない平穏な日々が始まりました。

少し間を置いてから、2周目の再読(精読)に入ろうかと思いますが、今しばらくは読後の余韻に浸らせて頂きます。

鬼滅については、連載開始初期に最初の3冊ぐらいを漫画喫茶で読んで、ふ〜ん・・と手が止まって以来だったので、アニメから映画に繋がる大ブームからもしばらく背を向けてました。本件については完全なるレイトマジョリティの一員ですが、ジャパン推しの自分としては是非この勢いで世界にも打って出て欲しいと思います。

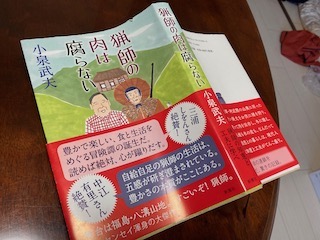

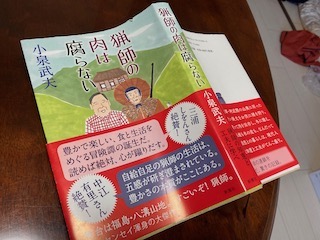

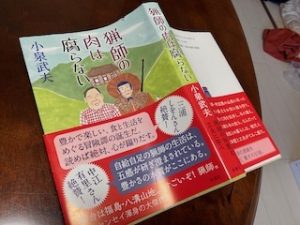

実家での週末、母親から面白かったよ!と勧められた一冊。

発酵学者の小泉武夫先生のドキュメンタリー風小説。

小泉先生の著作、日経夕刊での超長期連載、食あれば楽ありなどをはじめとして、主にエッセイ系を結構読んでおりましたが、2014年発刊のこちらはチェック出来ておりませんでした、不覚!

そして、この本、めちゃめちゃ面白い。。。(小泉先生の著作で最初にこの本を引くって・・母、引きが強い)

福島、阿武隈の山奥で自給自足で暮らす漁師の義っしゃんと賢い猟犬のもとを我らが小泉先生が、夏と冬に訪ねていってその暮らしぶりにびっくり・・な感じのストーリーなんですが、なんですかこの魅力的な描写、特に食べ物。背筋がぞぞっとしました。

自分のルーツは漁師といっても、山ではなく、海のほうなのですが、どこか似た部分はあるのかもしれない、と思ったり。

早速、次回帰省時に母にプレゼントしようと小泉先生の著作新刊と、エッセーのベスト版、他にもジャケ買いで数冊の著作を購入。もちろんプレゼント前に私も読んでから渡そうという算段。

あとは夕刊連載を最近読んでいなかったな・・と、日経電子版で小泉先生のエッセーのフォローを行い、過去記事を遡って貪り読み開始。発酵仮面、味覚人飛行物体とか、懐かしいわ・・。

自分自身が、突然田舎暮らしをしたいとか、自給自足の狩猟漁撈生活したい・・なんて発作が起きたわけではありませんが、そうした暮らしへの憧れというか、内面からわき起こる興味は否定できないので、少し自分なりの自然回帰も検討してみたいと思います。とりあえず実家の片付けで渓流釣りの竿をひとセット確保。

この1週間ほど突然どハマりしています、今野敏さんの隠蔽捜査。

相場英雄さんの著作を幾つか読んで、また警察小説を久しぶりに読んでみようか、未読で面白そうな作品は・・と検索して手を伸ばしたが大御所の今野敏さん。(5年前に幾つか読んだ時は、横山秀夫さんや佐々木譲さんらを読み漁ったけど、今野敏さんには手を伸ばしておらず。ニアミス・・)

今野敏さんが描く警察小説の代表的シリーズが安積班と隠蔽捜査の二つ。警察官僚である竜崎伸也が活躍するという設定が面白そうだな、、と隠蔽捜査を。

その結果、1週間で長編6冊、スピンオフ短編集2冊を読了し、あぁ、竜崎が活躍する既刊もあと2冊しか残っていないのか、、と読み終える前から喪失感を覚えているのが今。

原理原則を大事に、自らの信念に従い、全く周囲に忖度しない竜崎の姿に、惚れ惚れとしています。自分は間違いないく伊丹のように誰かを演じ忖度を繰り返す俗人ですが(彼もキャリアの一員ですから組織の中でとても偉いのですが。。)、竜崎のようにありたい・・それだけの矜恃を持って仕事に臨みたいもの。。

既刊を読み尽くしたら、長らく自分の中で警察小説トップの位置に君臨してきた新宿鮫とのランキング交代要否を検討します。

よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2024年〜ロンドン在。